Unendliche Güte einer liebenden Gottheit – So umreisst Geza Vermes eine der Lehren des Origines (ca. 185-254), in seinem Buch über das sich wandelnde Verständnis von Jesus, hin zum Christus.

Titelillustration: Franz Marc (1880-1916), Tierschicksale (1913). Kunstmuseum Basel / Buch: Geza Vermes (1924-2013), Christian Beginnings (2013), Penguin.

Kein Platz für ewige Verdammnis

Die Lesereise durch die ersten drei Jahrhunderte der Christenheit schloss ich am Wochenende ab, und fand diesen Aspekt des Gottesbildes — bei der Frage nach dem Bösen in der Welt — angemessen. Origines sieht nämlich im Glauben an den einen Gott keinen Platz für ewige Verdammnis oder die Hölle; was der christlichen Glaubenslehre entgegenkommt, die jedem Dualismus abschwört, zumindest dem Worte nach. Origines verschiebt die Entwirrung von Gut und Böse in der Welt in die Zeit der Erlösung, wo alles wieder in den einen Gott mündet, von dem alles auch seinen Ausgang genommen hatte — wie Vermes schreibt:

>>Ohne universaler Erlösung wäre Gott nicht ‚alles in allem‘. Origines sah im Höllenfeuer ein reinigendes Werkzeug, und als logischer Denker konnte er die Vorstellung ewiger Strafe, die unauslöschlichen Flammen von Gehenna nicht vereinbaren mit der unendlichen Güte einer liebenden Gottheit.<< (S. 222)

„Without universal salvation God would not be ‚all in all‘. Origen saw in hell fire a purifying instrument, and as a logical thinker, he could not reconcile the idea of eternal punishment, the unquenchable flames of Gehenna, with the infinite goodness of a loving Deity.“

Offen bleibt die Frage, ob Erinnerung an Leid, Strafe, „Reinigung“, Unglück damit aufgehoben sind im Sinne, dass sie nie existierten, oder schlicht vergessen werden oder auf eine menschlich unnachvollziehbare Art umgewandelt werden.

Armin Kreiner zur Theodizee

Armin Kreiner zur Theodizee

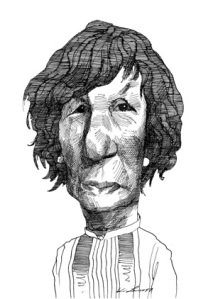

Der zweite Text, aus dem Leseplan zu einem Seminar über die Theodizee, stammt aus der Feder des just in diesem April in den Ruhestand getretenen Fundamentaltheologen Armin Kreiner (* 1954), der an der Ludwig-Maximilians-Universität in München gelehrt hatte.

Es ist das Sechste Kapitel von „Gott im Leid“ (– nur noch antiquarisch zu haben –) und behandelt das „Leid als Sündenstrafe“. Weil sein Text in der Reihe Quaestiones Disputatae 1 erschienen ist, wundert es mich nicht, dass Kreiner gleich mit weiteren lateinischen Begriffen aufs Parkett tritt.

Deswegen hier ein kleines Glossarium, ein Verzeichnis von Begriffen nebst Erklärungen:

| quaestiones disputatae | Umstrittene Fragen zu … Thomas von Aquin verwandte den Begriff in seinen Titeln |

| privatio boni | Entzug des Guten: Es gibt kein Übel, nur die Abwesenheit von Gutem |

| unde malum? | woher kommt das Übel? |

| prima facie | auf den ersten Blick |

| inhärieren (eingedeutscht) | eigen sein, anhaften |

| De libero arbitrio | Vom freien Willen – Titel eines Werks von Augustinus |

| Aporie (eingedeutscht) | (von: Ratlosigkeit) Auswegslosigkeit |

Im vorherigen Kapitel hatte Kreiner vermutlich die Unzulänglichkeit eines privatio boni – Ansatzes aufgezeigt. Ob es reine Haarspalterei ist, dass man nur den Mangel an Kühlung spürt, wenn man sich die Hand verbrennt? Nehmen wir vielleicht nur unzulänglich das existierend Allgute wahr, weswegen wir Leid empfinden?

Der gerechte Gott und das Leid in der Welt

Ausgehend vom Gottesbild des gerechten Gottes ist eine Antwort auf die Frage, warum es Leid und Unglück in der Welt gibt: dass Leid die bösen Taten vergeltet, bestraft und Mittel zur Umkehr ist, um das Böse wieder wett zu machen. Eigentlich müssten die Begriffe alle geklärt werden: wie ist Übel gemeint, wie das Böse. Unterscheidet die beiden beispielsweise das Element des freien Willens? Was ist Resultat, was wird hinzugefügt? Ist Leid nicht immer das, was erlitten wird, was also Passivität voraussetzt? Kann ein Täter ob seiner Taten Leid erfahren, oder ist das dann Bestrafung?

Sendet Gott das Leiden als Antwort auf individuelle Schuld, oder gilt Leiden der Schuld eines ganzen Kollektivs – oder können alle individuell in einem Volk schuldig werden, dass die Strafe für das Volk nicht kollektiv, sondern immer noch individuell ausfällt, auch wenn das ganze Volk betroffen ist (S. 146)? Ist es Schuld, einerlei, ob die Tat (oder der alleinige Gedanke an sie) mit böser Absicht war – wie immer man dies definieren mag – oder sie eine Tat war, die unwillentlich, oder auf einem Irrtum begründet verübt wurde?

Einwände gegen die individuelle Vergeltenslogik

Mein Vater erzählte von der Ohrfeige in seiner Schulzeit, der er entrüstet seine Unschuldsbeteuerung folgen ließ, woraufhin sein Lehrer meinte, dass er schon irgendwas verbrochen haben wird, wofür dies die gerechte Strafe sei. Das also ist der erste Einwand: die gerechte Strafe für früher begangene Sünden.

Der zweite Einwand ist, dass es nur zum Besten dient: man besinnt sich, sühnt und wendet sich zum Guten.

Der dritte Einwand ist, dass es einem im Jenseits ausgeglichen werde.

vom Tympanon, Hauptportal Dom von Autun um 1125 / Quelle: Wikimedia

Kreiner unternimmt auch Ausflüge in andere Kulturkreise und Religionsvorstellungen; beispielsweise geht er auf die Vorstellung der Wiedergeburt und des Karmas ein, wie der Hinduismus lehrt, was aber hier nur erwähnt werden soll.

Von der Erbsünde

Im Kontext der Kollektivschuld behandelt Kreiner nun den Sündenfall Adams, der Tod und Leid in die Welt gebracht hat und im Sterben und Auferstehen Christi Erlösung bringt.

Pelagius (+ um 418). llustration aus der Schedel’schen Weltchronik, Blatt 135 recto. Quelle: wikimedia

Ist die Erbsünde ein moralisches Prinzip ist, das seit Adam dem Menschen innewohnt, also dass der Mensch „in Adam“ gesündigt hat? Oder trat der Mensch bewusst das sündhafte Erbe Adams an? Bringt er also in der ererbten Schuld gleichzeitig individuelle Schuld auf; ist dann aber auch fähig, sich am Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, wie Pelagius zum Ärger von Augustinus glaubte? (Das war der pelegianische Streit, S. 152). Diese Erbsündentheorien beziehen also auch Kinder ein, weswegen es wieder um die Frage nach dem Gottesbild geht und wie sich Vollkommenheit – und Güte – mit ererbter Gesamtschuld so oder so vereinen lässt.

Wie Kindern und Tieren vergolten wird

Besonders angesichts des Leidens von Tieren (- und aller Kreatur, bei der wir voraussetzen, dass sie nicht zu ethischem Handeln fähig sind, zur Entscheidung von Recht und Unrecht tun -) und also auch von Kindern, also Unmündigen, fällt es schwer, von ausgleichender Gerechtigkeit zu sprechen, ob sie nun noch auf Erden ausgeglichen wird oder erst in einem Zukünftigem, was jenseits der Schöpfung und Weltenzeit liegt. Jeder, dem ein Kind gestorben ist, wird sich schwer mit der Jobgeschichte trösten, dem die dahingerafften Kinder vielfach „erstattet“ wurden. Die Erbschuldtheorie ist schwer zu schlucken, selbst, wenn es als Konsequenz der sich schuldig Gemachten gedeutet wird, als Tragen von Mitschuld und Teilhabe am Sühnen auf eine Erlösung hin. Ob es einen ewigen Kreislauf gibt, wie in der Lehre der ewigen Wiedergeburt, oder einen Anfang mit dem Sündenfall und einem „Ende“ in der Ewigkeit Gottes, bringt weder Erklärung noch Trost (S. 158). Mit verschiedenen Ausflüchten und Erklärungsversuchen des Augustinus zeigt sich Kreiner höchst unzufrieden (S. 159).

Am Ende steht die verstörende Erkenntnis:

„Keine Vergeltenslogik kann daher die Schuld für die Existenz von Übel/Leid ausschließlich den Geschöpfen anlasten und Gott von der Verantwortung freisprechen.“

Zwei Wege – Auswege?

- Die Kapitulation: Gott ist unergründlich. Er weiß die Antwort, die wir nicht fassen können

- Fortgesetzte Suche nach einer Antwort: Liegt sie vielleicht in der Existenz des freien Willens?

„Die menschliche Freiheit könnte ein Wert sein, der die Möglichkeit der Sünde wie auch deren Zulassung durch Gott rechtfertigt.“

Das erörtert Kreiner dann im nächsten Kapitel. Doch selbst, wenn man durch menschliche Bosheit, Dummheit und Gedankenlosigkeit verursachte Übel aus der Welt abzieht, so ist aus dieser damit zweifellos besseren Welt doch noch nicht alles Leid verschwunden. Was ist dann mit diesem Leid, das Unmündige trifft, Kinder und Tiere?

1 Die Reihe Quaestiones Disputatae, beim Verlag Herder erschienen, [- sie ist so alt wie ich, und meine Mutter führte sie in ihrer Buchhandlung, woran ich mich seit den Siebzigern erinnere -,] beschäftigt sich mit umstrittenen Fragen der Theologie.

Kommentar willkommen